| Home | Scritti e commenti | Rosso un fiore |

martedì 15 novembre 2016

[all'alba di questo giorno, nel 1943, vennero fucilate 11

persone a Ferrara, rastrellate il giorno prima, come rappresaglia per

l'uccisione del federale Igino Ghisellini]

[Questo articolo è stato pubblicato sulla pagina web dell'Istituto Cattaneo]

Si è fatto un gran

parlare e con scarsa fantasia giornalistica si è voluto riprendere il titolo di

una graziosa raccolta di Italo Calvino che ben altri contenuti aveva. Ma è vero

che queste elezioni americane ci hanno dato più di una lezione, per quanto “orribile”

il risultato ci possa apparire. Tra le lezioni che impareremo ad apprendere ce

ne sono due che vorrei commentare.

La prima suona non più

come un campanello d’allarme ma come un vero e proprio rombo di cannone, per la

politica e le sorti della democrazia, soprattutto per chi guarda, da sinistra,

alla partecipazione come il risultato di una società matura, democratica e

pluralista: l’astensione dal voto esercitata come protesta e manifestazione

della disillusione.

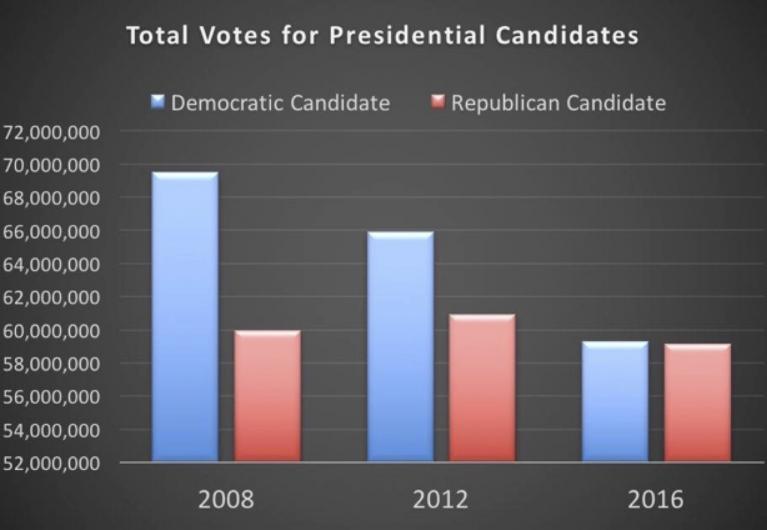

Trump ha vinto ma non ha stravinto. Ha conquistato la maggioranza dei collegi elettorali – non dei voti – e grazie al meccanismo elettorale ha vinto. Ma ha vinto con margini esigui e soprattutto raccogliendo poco più voti di quanti non ne avesse raccolti il candidato repubblicano nelle scorse elezioni, contro Obama. Anche se i dati sulla partecipazione elettorale non sono ancora ufficiali, l’evidenza drammatica del voto americano è il crollo dell’affluenza al voto. Se 131,5 milioni di americani hanno espresso la loro preferenza, ben 90 milioni si sono astenuti. Hanno votato il 57.9% degli aventi diritto, laddove nel 2012 erano stati il 58.6% e nel 2008 il 61.6%. Clinton ha ottenuto circa 62,8 milioni di voti, mentre Trump ne ha avuti ben un milione e 300 mila in meno. Clinton ha vinto nelle città, Trump nei sobborghi e nelle vaste aree rurali. Guardando al voto per contee, si vede che Clinton ha vinto nelle zone abitate dal 54% della popolazione residente (174 milioni). Isole urbane in un mare di cinture industriali, pianure e zone montane.

Eppure, Clinton ha perso.

I collegi elettorali si vincono con la maggioranza, e questo ha fatto Trump. La

mappa stato per stato mostra che dei 30 stati che hanno preferito Trump, 17

hanno visto un aumento della partecipazione, mentre dei 21 che hanno preferito

Clinton, ben 11 hanno visto un calo. Negli “swing states” (quelli in bilico),

Trump ha vinto con maggioranze risicate, ma ha vinto. E il consenso maggiore

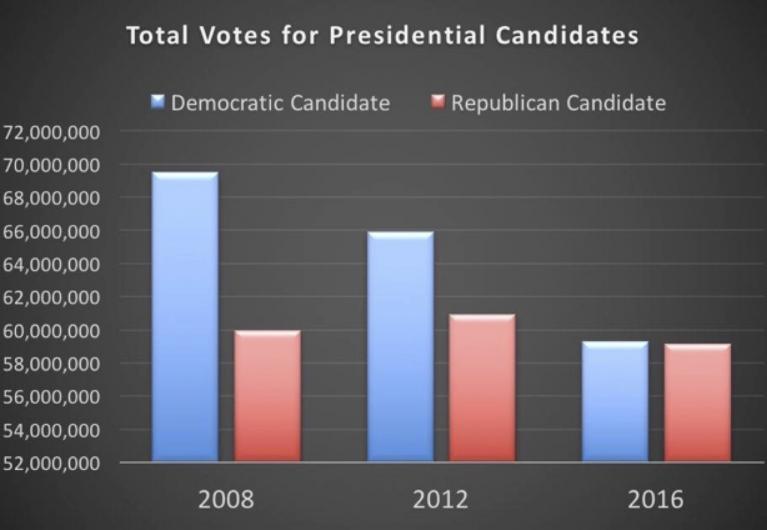

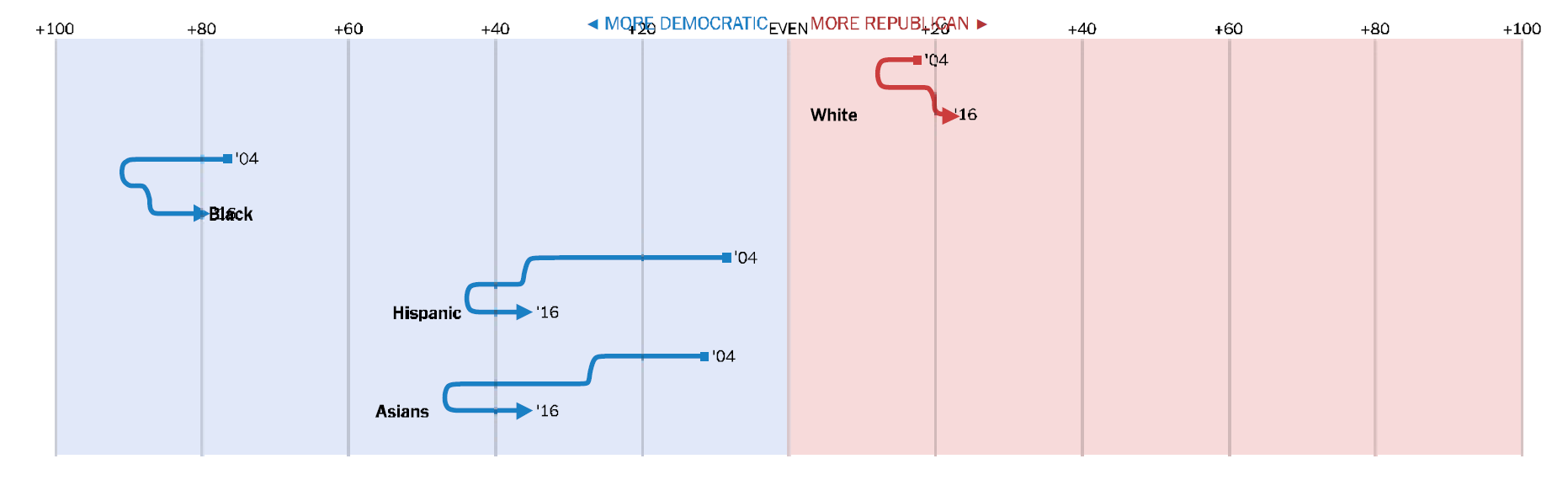

per Trump è venuto proprio da quelle contee dove la maggioranza è di bianchi

non laureati, la white working class (andamento

del voto per gruppi tra il 2004 e il 2016, fonte: New Work Times).

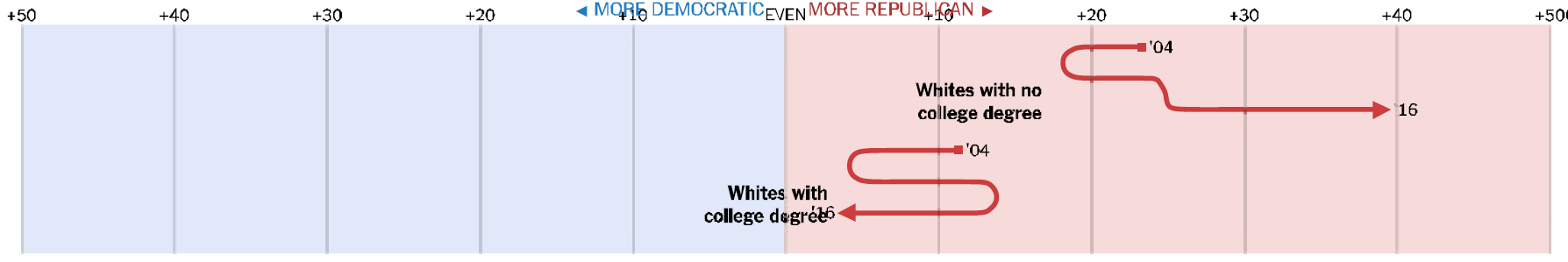

E se neri, ispanici,

asiatici e nativi hanno votato en masse

per Clinton, è pur vero che è il loro supporto che è drammaticamente calato

rispetto a quello che avevano espresso per Obama, come mostra questo grafico

(andamento del voto per gruppi tra il 2004 e il 2016, fonte: New Work Times).

Se il tycoon palazzinaro,

uomo dei media e miliardario – proprio come il nostro ex croupier poi assurto a

presidente del consiglio più di vent’anni fa – ha catalizzato la rabbia

schiumosa della white working class delle

rust belts e delle great plains, questa ha avuto la meglio

sul voto giovanile, nero, ispanico, femminile delle grandi città dell’est e

dell’ovest, scolarizzato, informato, desideroso di avanzamento economico e sul

piano dei diritti. Il tycoon non ha stravinto, ha semplicemente vinto,

raccogliendo la maggioranza in molti stati grazie al non voto di quei ceti e

gruppi sociali che già avevano seguito con una certa speranza Obama e che

Hillary Clinton, per la sua appartenenza ad un establishment visto come

refrattario ad un cambiamento che già con Obama aveva faticato a manifestarsi,

non ha saputo riportare al voto. Non ci hanno creduto, non hanno avuto fiducia

e hanno lasciato il campo ai nostalgici della dominazione bianca, dello status

quo degli anni che furono. Il non voto di ceti frustrati e disillusi ha dato spazio

a quelli che non avevano più avuto voce.

È impressionante

soprattutto come il voto giovanile, di giovani bianchi neri e ispanici, con

titolo di studio sia calato drasticamente, a fronte di un voto di bianchi,

uomini, senza titolo di studio, che è invece cresciuto come mai prima. Il 70

per cento di quelli che hanno votato per il tycoon – secondo un’indagine svolta

a caldo – avrebbe dichiarato che “si stava meglio negli anni ‘50” e che quella

è stata l’età dell’oro. Quote di giovani che avevano votato per più del 40% per

Obama sono scesi sotto il 10%... Certo, la white

working class è divenuta maggioritaria. Ma questo è potuto accadere perché

la working class composta di neri,

ispanici e asiatici, di laureati e white collars è venuta meno, disillusa e

nauseata. Il messaggio razzista, misogino, bigotto e revanscista ha avuto la

meglio su un messaggio “progressista” ormai svuotato. Hanno detto no in tanti,

non sono andati a votare, e così hanno prevalso gli altri. L’America di oggi

non è più razzista e misogina di ieri. Ma è un’America dove i giovani, le

minoranze, gli immigrati hanno perso fiducia.

Nel 2008, Obama- con la

sua travolgente campagna all’insegna del “yes, we can” – aveva ricevuto ben

69,5 milioni di voti, contro i 60 milioni del suo opponente McCain. Ben 8

milioni di votanti democratici non si sono ripresentati all’appello, laddove

Trump ne ha ricevuti appena 600 mila in più di Romney. Sono quegli 8 milioni di

delusi quelli sui quali ci si deve interrogare oggi. Se c’è da capire cosa è

riuscito a promettere il tycoon a quella “maggioranza” che era rimasta

silenziosa per decenni, sovrastata da una maggioranza che soprattutto con Obama

aveva ritrovato fiducia, è anche vero che c’è da capire perché il messaggio

progressista non è passato.

Se non è irrealistico

pensare che quelli della white working

class saranno i primi a non beneficiare delle eventuali politiche che ne

verranno – forse che i repubblicani del congresso si appresteranno a mettere in

atto politiche a favore di quei ceti medio-bassi? Ma chi ci crede? – c’è

soprattutto da capire che il vero allarme viene dall’astensione di giovani,

neri, ispanici, immigrati, musulmani e di ogni altra fede, gente che non vede

più nelle politiche dell’establishment la risposta ai loro bisogni e che,

forse, solo Bernie Sanders era riuscito parzialmente ad intercettare. Il tycoon

non ha vinto di molto ma ha portato a sé una maggioranza retrograda, facendo

leva sul razzismo, il desiderio di rivalsa, anti-urbano, anti-culturale,

bigotto, anti-storico perfino, del ventre cupo della provincia americana.

Clinton, invece, non è riuscita a portare al voto quelli che avevano creduto

nelle politiche che non sono venute, che Obama non è riuscito a rendere, quel

ceto urbano misto, quelle minoranze che hanno sempre guardato all’America come land of opportunity e che oggi si

ritrovano penalizzate da un sistema che le stritola, disilluse.

La seconda lezione – già messa in luce dal referendum inglese sulla Brexit – è che il tema della re-distribuzione, delle diseguaglianze crescenti è divenuto caldissimo e gli esiti del malcontento da questo generati sono evidenti nel consenso che sempre più gli appelli contro una globalizzazione e un primato dell’economia e della legge del capitalismo selvaggio che annienta raccolgono. Se guardiamo a ciò che il trumpismo adombra, troviamo in esso un mix micidiale: contro il libero scambio, contro l’immigrazione, contro il mix culturale, il richiamo ad uno status quo perduto a causa delle forze oscure del mercato, dell’economia che favorisce l’1% contro il 99% che ne è escluso. Non è stata certo la Clinton a raccogliere le forze vive di fasce che aspirano ad un’economia più giusta, che premi il talento quanto il reddito, che difenda i deboli e gli esclusi, che dia ai più sottraendo ai pochi.

Laddove il voto

democratico ha prevalso, il reddito medio è più alto, il che vuol dire due

cose: che le classi medie o basse o hanno votato per Trump (la white working class) o non sono andate a

votare (neri, immigrati, giovani). Chi ha votato per il tycoon vuole ritornare

al prima, è vero, è un mix fatto di

esclusi, emarginati, senza speranza – lavoratori o ex-lavoratori dei settori

“tradizionali” – tanto quanto come chi aveva sperato in Occupy Wall Street o in

politiche redistributive e non è tornato a votare. Con la differenza che tra

tutti gli esclusi hanno prevalso i più rabbiosi, quelli che credono in una

mitica America che non sarà più, mentre quelli che studiano, che vedono le

opportunità di un mondo interconnesso e che vorrebbero un’economia più giusta

hanno detto no. Non sarà un’economia più giusta, quella che il trumpismo

porterà, non sarà certo la re-distribuzione in cima alle priorità. Tra muri

metaforici e reali, avremo un mondo in cui ci sarà meno per tutti, per

l’insipienza di una classe dirigente che non ha saputo liberarsi del mantra

liberistico dello scambio ineguale e della distribuzione iniqua.